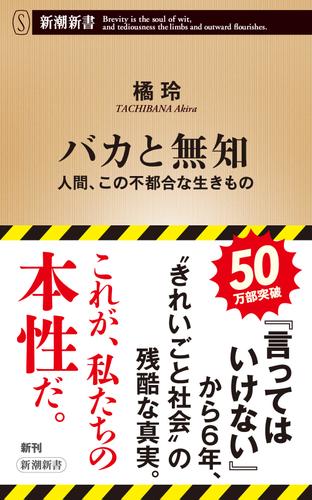

バカと無知―人間、この不都合な生きもの―(新潮新書)

橘玲(著)

/新潮新書

作品情報

正義のウラに潜む快感、善意の名を借りた他人へのマウンティング、差別、偏見、記憶・・・・・・人間というのは、ものすごくやっかいな存在だが、希望がないわけではない。一人でも多くの人が「人間の本性=バカと無知の壁」に気づき、自らの言動に多少の注意を払うようになれば、もう少し生きやすい世の中になるのではないだろうか。科学的知見から、「きれいごと社会」の残酷すぎる真実を解き明かす最新作。

もっとみる

商品情報

- 著者

- 橘玲

- ジャンル

- 教養 - ノンフィクション・ドキュメンタリー

- 出版社

- 新潮社

- 掲載誌・レーベル

- 新潮新書

- 書籍発売日

- 2022.10.15

- Reader Store発売日

- 2022.10.15

- ファイルサイズ

- 1.1MB

以下の製品には非対応です

この作品のレビュー

平均 3.7 (154件のレビュー)

-

「は〜なるほど〜」となる 時間が経ってからまた読み返してみたいと思える 現代社会がかかえる矛盾の理由が分かったような気がしてくるがその矛盾が解決することは難しそう だって人間はそんなすぐに対応できない… でもこの本を読むことで少し冷静に見つめることができるようになる

自分がバカに入ってるならどうしようもない バカだから気づけないし 自分の能力は平均より上だと思ってしまう 自分は大丈夫なのかな?自尊心を保つために大丈夫と思うんだろう

とにかく人間は小さな社会でうまく生きていくことに特化して進化してきた 陰謀論にハマること 成功者の転落話が娯楽になること 公正公平であることを求めるが相手だけが得するくらいなら全員何も得ない方がマシ 芸能人や成功者は家庭崩壊していて不幸、田舎の清貧暮らしは素晴らしい、と思いたい

自分で決めたい自分らしく行きたいというリベラルな考え方は、他者もそうであるから差別は許されない そういった人に男女の生物学的な差 人種の差を科学的に示すことは許されない 差別主義者と認定されてしまう

記憶はすぐ改竄される 自分で認識することはできない 過去のトラウマが現在の精神的不調の原因なのか 現在の精神的な不調が過去のトラウマをつくりだしたのか 記憶だけを元にした証言に頼る危険性 続きを読む投稿日:2024.02.23

前半のバカについての話は面白かった。自分自身も含めてバカはバカと気付けないので、どうすればよいのだろうか。

後半は人間の生物としての行動学のような内容で、少し飽きてしまった。

人間は矛盾した生き物と…いうことだけは一貫している。続きを読む投稿日:2024.04.14

新刊自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

※新刊自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新号を含め、既刊の号は含まれません。ご契約はページ右の「新刊自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される「増刊号」「特別号」等も、自動購入の対象に含まれますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると新刊自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約・新刊自動購入設定」より、随時解約可能です続巻自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

- ・優待ポイントが2倍になるおトクなキャンペーン実施中!

※続巻自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新巻を含め、既刊の巻は含まれません。ご契約はページ右の「続巻自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される特別号等も自動購入の対象に含まれる場合がありますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると続巻自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約自動購入設定」より、随時解約可能ですReader Store BOOK GIFT とは

ご家族、ご友人などに電子書籍をギフトとしてプレゼントすることができる機能です。

贈りたい本を「プレゼントする」のボタンからご購入頂き、お受け取り用のリンクをメールなどでお知らせするだけでOK!

ぜひお誕生日のお祝いや、おすすめしたい本をプレゼントしてみてください。※ギフトのお受け取り期限はご購入後6ヶ月となります。お受け取りされないまま期限を過ぎた場合、お受け取りや払い戻しはできませんのでご注意ください。

※お受け取りになる方がすでに同じ本をお持ちの場合でも払い戻しはできません。

※ギフトのお受け取りにはサインアップ(無料)が必要です。

※ご自身の本棚の本を贈ることはできません。

※ポイント、クーポンの利用はできません。クーポンコード登録

Reader Storeをご利用のお客様へ

ご利用ありがとうございます!

エラー(エラーコード: )

ご協力ありがとうございました

参考にさせていただきます。