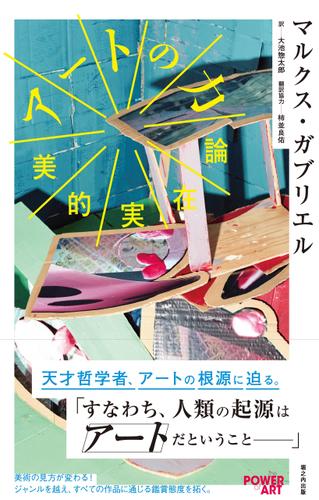

アートの力 美的実在論

マルクス・ガブリエル(著)

/ボイジャー

作品情報

私たちはいかに作品に向き合うべきなのか? 特定のジャンルを越え、すべての作品に通じる鑑賞態度を拓く。

美術の見方が変わる!天才哲学者、マルクス・ガブリエルによる初の芸術論。

「私たちがアート作品を生み出すのではない。アート作品こそが、自分を存在させるために、私たちを参加者として創造するのだ。」

知識、背景を教える本ではありません!

特定のジャンルや作品ではなく、アート全般に通用する鑑賞態度や思考を掘り下げる本です。知識や経験が豊富でなくても、アートの世界に分け入ることができます。

『なぜ世界は存在しないのか』(講談社選書メチエ)等のベストセラーで知られる哲学者が、アートの持つ力の根源に迫る。

【目次】

序文 ベルナール・ジェニエス

アートの力

アートの価値

美学と知覚

パフォーマンスとしての解釈

自律性、ラディカルな自律性、オリジナリティ

アートと(権)力

補論 懐疑のアート、アートの懐疑

訳者解説 大池 惣太郎

【著者】

マルクス・ガブリエル

1980年生まれ。哲学者。29歳で、史上最年少のボン大学哲学科教授に就任。

「意味の場」をキーワードに自身の新しい実在論を展開するほか、シェリングやヴィトゲンシュタイン、ハイデガー等、ドイツ哲学を中心に著作を執筆し、世界的な注目を浴びている。本書のほか、『神話・狂気・哄笑』(堀之内出版、2015年)や、『なぜ世界は存在しないのか』(講談社、2018年)等の訳書多数。

もっとみる

商品情報

- シリーズ

- アートの力 美的実在論

- 著者

- マルクス・ガブリエル

- 出版社

- ボイジャー

- 書籍発売日

- 2023.04.28

- Reader Store発売日

- 2023.06.02

- ファイルサイズ

- 2.4MB

- ページ数

- 248ページ

以下の製品には非対応です

この作品のレビュー

平均 4.7 (3件のレビュー)

-

マルクス・ガブリエルによるアート論。

著者は近年の著書で「アートに可能性は無い。人類に大切なのは哲学だ」のようなことを書いていたのでアートの否定論者だと思っていた。しかしどうやら本書では意外にもアート…の存在について真剣に考察しているようだ。自らが打ち立てた理論「新実在論」を使ってアートとは何者なのかを説明する。ただ、『新実在論』はやや難解であったが、さらに本書はその応用編とでもいうべき内容なので、読解に苦労させられる。(ただ、嬉しいことにというか、個人的に有利なことにというか、論説の用例としてデヴィッド・リンチの作品がしばしば登場してくるので、私としては理解の大いなる助けになった。ガブリエルはリンチ好きなのか?)

結論としてこのアート論は素晴らしく、アートの可能性と将来性を大きく擁護してくれている。まさにアートには力があるということだ。

ガブリエルによるとアートはそれ自体で自律した存在であるという。これを「アートはラジカルに自律している」と表現している。人間の存在ありきで存在するとか、人間の鑑賞を伴うことで存在するという従来の理論そのものが間違っていて、それが誤解や混乱を生み出している。その法則は人間の存在や影響の有無にかかわらずアート自身で完結している。それでいて自然科学や物理学でとらえられるような物質的実体があるものではない。また、だからといってアートを妖怪やら精霊やらと同じようにイメージしてはだめで、その観念を持つと迷信だと誤解してしまう。ようするに、物理的に存在しないけど、理論的または存在論的には「実在」しているもの。そして人間から自律している。

ということは、作品が成功しているか失敗しているか、美しいかそうでないか、を人間の正義・倫理と関連させて理解することは間違っている。その錯誤は社会に「悪の肯定」を生み出すことにもなる。そして著書はこのアート法則の「セイレーンの歌声」に時にはあがなう必要がある、というのである。つまり「アート=善」ではないということ。

また、この「アートはラジカルに自律している」というアイデアは、『新実在論』の「意味の場」という解りづらい概念の理解を補強してくれている。

それにしても日本語と、日本の翻訳というシステム(本書の論文は米国デポール大学で最初に発表されたとあるので、英語で書かれたのだろう)はすごいなあ。日本語母語者であれば、どうにかこのような難解な理論も理解することが可能なのだから。本書の訳者も素晴らしい。ただ、本書日本語版に誤表記だと思われる箇所が何ヵ所かある。これは訳者の責任というより(そりゃ人間常に間違うよ)、編集作業界隈が校閲段階で、本書を正しく読解しておらず読み飛ばしたからではないか、と想像する。

アートは権力者によってコントロールされているわけではない。それどころかアートは現実的にコントロール不可能なのだ。アーティスト自身でも。実はアートの方こそ私たちを支配している。いわばアートはデジタル批評家が恐れる「スーパーインテリジェンス」だ。32

アートが発生したおかげで私たちは「人間的な存在」になった。人類の起源はアートなのだ。(他の動物や無機物と人間は違う「特別な存在だ」、という観念はアートによって発想された)34

ツイン・ピークスの有名な言葉を借りれば(アートの)「フクロウは見かけと違う」56

人間主義が自然破壊をもたらすなどとんでもない。人間主義や啓蒙主義が環境保護に反するという説は、作り話である100

「人間」が「アート作品」ではない。アートは人間よりもはるかにラディカルで、個別的で、独創的である。アートと人生を合致させようとする試みは、必ず悪の肯定に至るのはそのため100

芸術宣言やアートのジャンル・カテゴリー(印象派・モダニズム・バロック・表現主義など)は、しばしばアートのラディカルな自律性を覆い隠す。そうした分類は、アートのリアルな力について何も教えてくれない106

アートの分析によって、自然法則が発見されたり、宇宙の構造が見つかったりすることはない。代わりに私たちは、そこで何にも還元できない緒観念のリアリティーに触れる(だけだ)130

『エイリアン』と『スターウォーズ』は「鑑賞者もアートに組み込まれている」ということと、「作品が自律」していることが表出している(構成されている)。『エイリアン』のあの恐ろしい宇宙生物の設定は、アート(映画)が鑑賞者を「宿主」にすることと、「自らを食い破ってくる何者かの存在」をコンポジション(構成)している。『スターウォーズ』は、「スクリーンの光線を鑑賞者が目視する」というだけの行為が「アートが人間に影響を与える(スターウォーズ観て感動しちゃった)」になること(映画というアート)を、「ライトセーバー」という設定(光線で人が殺せる)でコンポジションしている。137

「美的経験のパラドクス」-私がアートを体験するとき、私は存在することをやめるパラドクス。つまり、「私が存在する」とは「私が自律的行為主体である」ことである。その「私」がアート鑑賞(アート体験)することにより、「アート自身が自律的」ゆえに「私」の自律性が脅かされるのでパラドクスが生じるということ。(「作品を解釈する」の「解釈」とは、自由な行為でも、自律した行為でもない)139

人間は神に似せてではなく、さまざまなイメージに似せて作られた(洞窟壁画に描かれた人の営みや、美的に装飾された武器や道具に従って、生きかたや動きかたを合わせた)。そのイメージを産むのはアートである。人間的な自律性は、アートがもつ得体の知れない力に奉仕していると言える。アートが自身のイメージに似せて(自律した人間としての)私たちを生み出した142

アートの力は絶対権力だ。そのため一神教の教義(神は絶対者)と対立することがよくおこる。そしてそらは宗教だけではなく、哲学、科学、政治などの間にもおこる。彼らは権力者であるため当然対立するのだ。だが彼らに、アートと実際に戦う方法などない。なぜならアートそれ自体は、他の意味の場から手の届かないところにあるまさしく絶対者だからだ。(ここに、哲学者ガブリエルが過去にアートを批判した動機があるのかも)146

アートの非論理性は、作品のラディカルな自律性がもたらす特徴のひとつである155

アート作品は前触れもなくやってくる。

アート作品は、それ自身以外の確たる理由もなく、ただそこに在る。私たちにはそれに抗うことも、それを厄介払いすることもできない。156

すべてのアートが優れたアートであるわけではないし、アートは危険でもある156

いずれにせよ、アートの本性それ自体には、われわれを向上させることも、破壊することも予定されていない。アートにとって、それはどうでもいいことである157

私はアートと神話の必要性を擁護したい166

『マルホランドドライブ』の「クラブシレンシオ」のシーン(すべては、現にそう見えているものと異なるかもしれない)を「懐疑論パラドクス」の好例として取りあげ、認識論の論駁をおこなっている183

「懐疑論パラドクス」が常に起きる状態である「認識論的やりとりの場(生活のさまざまな場面)」において「人間らしい生活」が出来るのは、「神話(最初に神が存在したという作り話)」の助けを借りて生活の場面を見分けているからだ。ところが神話は、近代科学が発見されてから命題的、学識的、科学的な言説に対置させられた185

〔懐疑論が〕述べるべきことはことが何もなくなる。←??誤表記?199

懐疑論者は真なる命題を理論的な言葉で表現しようとする理論家というより、むしろアーティストに似ている207

ゴールドマンら「知っている」という言葉の適用な使用を検証する。←??誤表記?208注釈28

この問いに対して、出発的として与えられたどれかの枠組みの内部から答えることはできない。←??誤表記?215

懐疑論への応答として枠組みや文脈を理論化することは、芸術的な創造行為なのである(懐疑論を想起して開陳する行為=作品制作と発表)。216

私は哲学という営みを、概念を使った芸術的実験と捉えている。私の考えではコンセプチュアルアートが哲学に似ているのではなく、むしろ哲学がコンセプチュアルアートに似ているのだ。222続きを読む投稿日:2023.06.14

補論の「懐疑のアート アートの懐疑」が絶品。

アートとガブリエルの哲学の双対性が明らかにされる。

概念は言葉によるものだけでない。

「神話」に懐疑するのがアートである。投稿日:2024.04.04

新刊自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

※新刊自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新号を含め、既刊の号は含まれません。ご契約はページ右の「新刊自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される「増刊号」「特別号」等も、自動購入の対象に含まれますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると新刊自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約・新刊自動購入設定」より、随時解約可能です続巻自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

- ・優待ポイントが2倍になるおトクなキャンペーン実施中!

※続巻自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新巻を含め、既刊の巻は含まれません。ご契約はページ右の「続巻自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される特別号等も自動購入の対象に含まれる場合がありますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると続巻自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約自動購入設定」より、随時解約可能ですReader Store BOOK GIFT とは

ご家族、ご友人などに電子書籍をギフトとしてプレゼントすることができる機能です。

贈りたい本を「プレゼントする」のボタンからご購入頂き、お受け取り用のリンクをメールなどでお知らせするだけでOK!

ぜひお誕生日のお祝いや、おすすめしたい本をプレゼントしてみてください。※ギフトのお受け取り期限はご購入後6ヶ月となります。お受け取りされないまま期限を過ぎた場合、お受け取りや払い戻しはできませんのでご注意ください。

※お受け取りになる方がすでに同じ本をお持ちの場合でも払い戻しはできません。

※ギフトのお受け取りにはサインアップ(無料)が必要です。

※ご自身の本棚の本を贈ることはできません。

※ポイント、クーポンの利用はできません。クーポンコード登録

Reader Storeをご利用のお客様へ

ご利用ありがとうございます!

エラー(エラーコード: )

ご協力ありがとうございました

参考にさせていただきます。