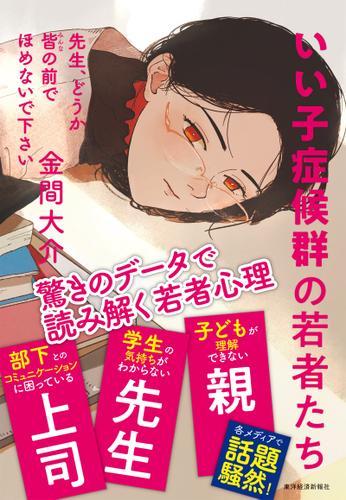

先生、どうか皆の前でほめないで下さい―いい子症候群の若者たち

金間大介(著)

/東洋経済新報社

作品情報

ほめられたくない、目立ちたくない、埋もれていたい・・・・・・。今、こんな若者が激増している。

・「成功した人もしない人も平等にしてください」

・選択の決め手はインフルエンサー

・「浮いたらどうしようといつも考えてます」

・LINEグループで育まれた世界観

・もう「意識高い系」とすら言わない

・上司からの質問を同期に相談する

・自分に自信はないけど社会貢献はしたい

令和の時代の重大異変を、イノベーションとモチベーションの研究家が徹底分析!

もっとみる

商品情報

以下の製品には非対応です

この作品のレビュー

平均 4.0 (105件のレビュー)

-

【感想】

みなさんが仕事絡みで一番「嬉しい」と感じるときはなんだろうか。わたしは「自分がいない場(飲み会など)で自分をほめられること」だ。人前でほめられるよりも、陰でほめられる方が圧倒的に嬉しい。衆人…の前でほめられるのは何となく気恥ずかしいし、嬉しいながらもリアクションに困ってしまう。奥手な日本人らしい贅沢な悩みだと言えるかもしれない。

本書を読む前は、「今の若者も嬉しいより照れるが先に来るのかなあ」などと見当はずれなことを考えていた。しかし、読んでから、もはや事態はそのレベルに無いことを知る。「何となく気恥ずかしいから」「リアクションに困るから」という問題ではなく、「人前でほめられるのに恐怖する」のだ。

いったい何故ほめられるのに恐怖するのか。

それは自分の能力への自信の無さ、そして人と外れた行動をすることへの嫌悪があるからだ。

現在の大学生の多くは、自己肯定感が低く、能力の面において基本的に自分はダメだと思っている。その心理状態のまま人前でほめられることは、ダメな自分に対する大きなプレッシャーにつながる。つまり、ほめられることはそのまま自分への「圧」となるのだ。

また、ほめられた直後に、それを聞いた他人の中の自分像が変化したり、自分という存在の印象が強くなったりするのを、ものすごく怖がる。ほめられる嬉しさよりも、目立つことに対する抵抗感が勝るのだ。

ここまで来ると「流石に被害妄想なのでは……」と感じてしまうかもしれない。しかし、これは全国の若者に共通した現象であり、事実として徹底的な横並びを好むことが、アンケートで分かっている。ナンバーワンよりオンリーワンという時代はとうに過ぎ、今好まれるのは「ありふれた一人」である。自信が無い、自分では決められない、外れたくない……。そうした同調的感情によって、自らの意志決定すら他人に合わせようとするのが、現代の若者なのである。

――――――――――――――――――――――――――――

以上が本書の一部である。

読んだ感想だが、ジェネレーションギャップだらけで眩暈がしそうだった。しかも、ジェネレーションは「二世代差」がついている。

例えばメディア広告のありかた。かつてのCMのような一方的な広告から、SNSを使った双方向コミュニケーションに軸足が移った、というのはよく聞かれる。しかし、今ではそこからさらに変化している。SNSは依然広告の場として生きてはいるが、若者が好むのはインフルエンサーによる一方的なコミュニケーション(レコメンド)だ。その背景には「自分で決められない」といういい子症候群が関係している。好まれる広告のあり方が、一周して元に戻ってしまったのだ。

本書には、「では今の若者はどう感じているだろうか」という問いがたくさんある。わたしは、「今は時代が進んでいるから、きっとこんな感じだろうな」とメタ的に考えて回答していた。しかし、実情はそこからもさらに外れ、二世代分のギャップが生じてしまっているのだ。

わたしは「今の若者は~」論があまり好きではない。そもそも私もまだ20代だ。しかし、もう20代すら「2周遅れ」の時代が来ている。「今の若者は~」論を避けようなどと言ってられないと感じた。ぜひ積極的に論じるべきであり、その足掛かりとなる一冊である。

――――――――――――――――――――――――――――

【まとめ】

1 目立ちたくない――いい子症候群の若者たち

今の若者(大学生から20代半ば)は「いい子」である。

いい子には、「いい子症候群」と呼ばれる次のような行動原理がある。

・周りと仲良くでき、協調性がある

・一見、さわやかで若者らしさがある

・学校や職場などでは横並びが基本

・5人で順番を決めるときは3番目か4番目を狙う

・言われたことはやるけど、それ以上のことはやらない

・人の意見はよく聞くけど、自分の意見は言わない

・悪い報告はギリギリまでしない

・質問しない

・タテのつながりを怖がり、ヨコの空気を大事にする

・授業や会議では後方で気配を消し、集団と化す

・オンラインでも気配を消し、集団と化す

・自分を含むグループ全体に対する問いかけには反応しない

・ルールには従う

・一番嫌いな役割はリーダー

・自己肯定感が低い

・競争が嫌い

・特にやりたいことはない

今の大学生が「一番嫌な授業」は、難しすぎる授業でも一限の授業でもない。「当てられる授業」だ。

もし当てられて正解した学生をほめたとする。すると、「先生、どうか皆の前でほめないで下さい」と言うのだ。

何故ほめられるのが嫌なのか?その理由は2つある。

1つ目は、自分に自信がないこととのギャップだ。現在の大学生の多くは、自己肯定感が低く、能力の面において基本的に自分はダメだと思っている。その心理状態のまま人前でほめられることは、ダメな自分に対する大きなプレッシャーにつながる。つまり、ほめられることはそのまま自分への「圧」となるのだ。

この「ほめ」=「圧」という図式は、いい子症候群の大きな特徴だ。

2つ目は、ほめられた直後に、それを聞いた他人の中の自分像が変化したり、自分という存在の印象が強くなったりするのを、ものすごく怖がる。ほめられる嬉しさよりも、目立つことに対する抵抗感が勝るのだ。

2 競争したくない――横並び主義

次の4つの選択肢のうち、どれが「最も公正な分配」だと思うか?

①平等分配

②必要性分配

③実績に応じた分配

④努力に応じた分配

このアンケートは実際に1998年に調査された。その時は、④の努力に応じた分配が半数以上を占めている。特に女性は④の割合が高く、男性はやや③にも寄っていた。

ところが、2018年から2020年にかけて筆者が大学生に対して行った調査では、①が男女ともに50%近くを占めた。②の必要性分配は5%のみになり、③は15〜20%弱。④の努力分配は50%→25%に半減した。

若者は横並び主義を好み、競争が嫌いなのだ。

正確には、「自らの意思で競争に参加し、勝利したい」という意識が弱くなっている。負けたくないという気持ちはあるが、それ以上に「負けるのが怖い」という感情があり、それならば初めから競争しない、という結論に至るのだ。

かつてのゆとり教育は、「競争環境を緩和する代わりに、個の経験や体験を重視し、自ら学び、考える意欲や態度を育む」ものだった。しかし、その課題として立ちはだかったのが、主体的な学びの基礎となる「思考力、判断力、表現力、技能」や「関心・意欲・態度」をいかに測定・評価するかだった。必要なのは客観的に測定できる指標だが、思考力や意欲は目に見えない。

そこで、授業中に質問した回数や、自ら課外活動に取り組んだ回数など、行動としてわかりやすく表出するものをカウントすることになる。これが「競争環境を緩和する(他者と歩調を合わせる)」という協調路線と食い合わなかった。結果として残ったのは、「目立つ行為を控える」「仲良く振る舞う」という、同調のための演技だった。

3 自分で決めない

今の若者は、消費行動すら自分で決めない。

マスメディアを中心とした従来のプロモーションは、一方通行の情報発信を基本としてきた。一般的には「双方向のやり取りができないという短所がある」と言われている。

しかし筆者は、一方通行型メディアの問題点は「消費者が受け取った情報を自分で解釈しなければならない」ことだと考える。

自分に合うのか合わないのか、好きなのか嫌いなのか、正しいのか正しくないのか。こんなごく簡単なことでさえも、いったん「球を持たされる」ことに現在の若者は抵抗を覚える。

したがって、若い消費者にとってどんなに有益と思われる情報を提供したとしても、購買に結び付くとは限らない。むしろ、情報を提供すればするほど、意思決定からどんどん遠ざかる可能性すらある。

今は、従来とは違う理由で一方通行の情報発信が好まれる。インフルエンサーがただ「おすすめ!」と言うだけの情報は、一旦持ち帰り、熟慮し、自分で意思決定せよ、のプロセスがない。自分で決めることは、もはやストレスなのだ。

4 「安定している企業」の変容

就活生の一番人気は「安定している会社」である。

「安定している会社」とは「つぶれない会社」だと思っていないだろうか。その認識は今の大学生も共通しているが、これに加えてメンタル的な意味での「安定」も今では含まれている。

周りがガシガシしてない感じ。上司とか先輩がガンガン来ない感じ。ルーチンな感じ。お前は何がしたいんだ、とか、まだ若いんだから、とか言われない感じ。つまり、安定したメンタルで働ける、というニュアンスを含めての「安定」なのである。

一方で、企業が学生に求める資質・能力は、文系・理系学生ともに断トツで「主体性」となっている。次いで「実行力」、「課題設定・解決能力」と続く。

両者のギャップは広がる一方だが、それは

・企業は「主体性」や「実行力」を備える学生を強く欲しながらも、それを備える学生に対し明確なインセンティブを設けていない

・学生は「主体的に動かれたし」というメッセージを企業からの搾取と感じ、むしろそのシグナルを発する企業を避ける傾向にある

などの理由がある。

今の若者の働き方の特徴としてよく耳にするのは次のような意見だ。「若者は積極的にワークライフバランスを取りに行っており、それぞれが好きなことを大事にする。働き方を考えるときも趣味の時間の確保が最優先であり、給料がそこそこでも残業が少ない会社を選ぶ」。しかし、これは誤解だ。

いい子症候群の視座からは、積極的にワークライフバランスを取る時点で意識高い系なのだ。プライベートの時間を重視したい、私生活を豊かにしたい、といった「○○したい」という表現自体、意識が高い証拠であり、いい子症候群らしくない。いい子症候群の若者は、むしろ「○○したくない」というリスク回避思考が中心となる。

そして、人に譲れない趣味を持っている人間は、いい子症候群にはほぼいない。特にやりたいことはなく、ただ何となく過ごすための時間を、とりあえず確保しようとしているだけなのだ。

5 社会貢献に興味はあるけれど……

若者の仕事観で良く聞かれるのが以下のようなものだ。

・とにかく人目は気になるし競争もしないけど、自分の能力を活かしたい

・そこそこの給料をもらい残業はしないけど、自分の能力で社会貢献したい

・自ら積極的に動くことはないけど、個性を活かした仕事で人から感謝されたい

・社会貢献といっても、見ず知らずの人に尽くすとかではなくて、とにかく「ありがとう」と言ってもらえるような仕事がしたい

日本の若者は他国と比べて、「社会貢献意欲」が高いことが明らかになっている。しかしその社会貢献の意味は、

・誰かに「貢献する舞台」を整えてもらった上での貢献

・責任を取る誰かがいて、調整してくれて、意思決定もしてくれて、その上で自分らしさを発揮するお膳立てをしてもらってからする社会貢献。

・事後には「君がいてくれて本当に良かった。いつもありがとう」と言ってもらう社会貢献。

つまり、社会貢献とは「誰かにやってくれと言われればやる」「感謝されればやる」ものであり、自発的にするものでは無くなっているのだ。

6 なぜ、目立ちたくないのか?

どうして今の若者は目立つことを嫌うのか。

それは、自分に自信がないからだ。

日本のアントレプレナーシップ・レベルを調査した結果によれば、日本の大学生には、「能力がない」「経験がない」という自分自身に関する不足感が、諸外国と比べて圧倒的に高い。しかも、日本だけの特徴として、「知識・能力・経験の自己認識が高い人たちのほうが、失敗への脅威を強く感じている」という結果が明らかになったのである。「備えあれば憂いなし」というが、「備えれば備えるほど憂う」のが日本人なのだ。

7 今の若者に一言

安定、平穏、普通……。今の若者が人生に望むことだ。

しかし、「平穏」や「普通」なんて、今の日本で得られる最上級の待遇だ。誰しもが受けられるわけではなく、そんな幻想は今すぐ捨てたほうがいい。他人に自分の人生の決定権を委ねることは決してあってはならない。

いい子症候群を増殖する空気を広く蔓延させているのは、実は若者であるあなた自身だ。人は空気の発生源を自分の外側にあると考える。だが、空気の源はあなた自身なのだ。

確かに誰かの発言を笑う人はいる。ではあなたは、その笑いに続いたことはないと言えるか。ほんの少しの笑いの連鎖が、笑われた側の人生を生涯にわたって支配し得る。そこに年齢差があればなおさらだ。それが同調圧力となって、社会に根を張り続けるのだ。続きを読む投稿日:2023.01.03

実感として、今の若い人は「いい子」が多いなとは思っていた。

が、ここまで周りに気を遣っているとは…。

今の大学生は、皆の前で褒められるのを嫌う人も多いらしい。目立つこと、横並びの関係から外れることを…凄く、凄く恐れている。

ゆえに自分の意思を示すのが苦手。だが、社会貢献したい気持ちはある。ただし、それも周りにお膳立てしてもらうのが前提。なぜなら自らの意思で社会貢献したいですと言って社会貢献させてもらうのだと、貸しを作ったことになるから。

…気持ちは分かる。自分は普通にしているだけなのに、誰かが自分を見つけてくれて、凄いね偉いね可愛いねって言ってくれたらどんなにいいか。

なろう系小説が30~50代くらいに売れている(らしい)のを見ると、世代を問わずこういうタイプの人は増えているのかもしれないが

(異世界転生とかもチートスキルで無双するストーリー多いですよね、あとは目立たない主人公がなぜか溺愛されるとか)

ですが本書を読むと、若い世代は特にこういう傾向が強いことを感じる。

確かに、SNSがこれだけ発達した中での学生生活には苦労も多いだろう…。

では、こんな大学生が社会人になるとどうなるのか?指示待ち社員になるのである。

こういった世代にどう接していくのがいいのかというと…それは本書を読んでいただくとして。個人的にはなるほどなと思った。

そして著者のゼミ生が本書を読んだらショックを受けたりしないかと、ちょっと心配になりました。(笑)続きを読む投稿日:2024.03.26

新刊自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

※新刊自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新号を含め、既刊の号は含まれません。ご契約はページ右の「新刊自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される「増刊号」「特別号」等も、自動購入の対象に含まれますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると新刊自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約・新刊自動購入設定」より、随時解約可能です続巻自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

- ・優待ポイントが2倍になるおトクなキャンペーン実施中!

※続巻自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新巻を含め、既刊の巻は含まれません。ご契約はページ右の「続巻自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される特別号等も自動購入の対象に含まれる場合がありますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると続巻自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約自動購入設定」より、随時解約可能ですReader Store BOOK GIFT とは

ご家族、ご友人などに電子書籍をギフトとしてプレゼントすることができる機能です。

贈りたい本を「プレゼントする」のボタンからご購入頂き、お受け取り用のリンクをメールなどでお知らせするだけでOK!

ぜひお誕生日のお祝いや、おすすめしたい本をプレゼントしてみてください。※ギフトのお受け取り期限はご購入後6ヶ月となります。お受け取りされないまま期限を過ぎた場合、お受け取りや払い戻しはできませんのでご注意ください。

※お受け取りになる方がすでに同じ本をお持ちの場合でも払い戻しはできません。

※ギフトのお受け取りにはサインアップ(無料)が必要です。

※ご自身の本棚の本を贈ることはできません。

※ポイント、クーポンの利用はできません。クーポンコード登録

Reader Storeをご利用のお客様へ

ご利用ありがとうございます!

エラー(エラーコード: )

ご協力ありがとうございました

参考にさせていただきます。