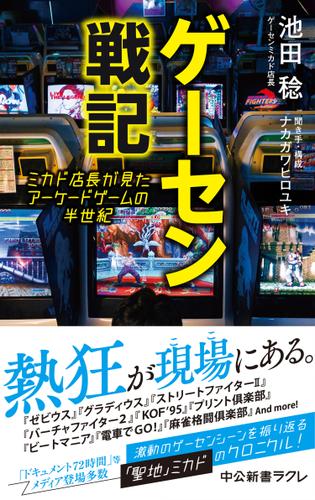

ゲーセン戦記 ミカド店長が見たアーケードゲームの半世紀

池田稔(著)

,ナカガワヒロユキ(聞き手・構成)

/中公新書ラクレ

作品情報

80年代の全盛期から85%以上減少したゲームセンター。一方で高田馬場にある「ゲーセンミカド」は多彩なタイトルライナップと連日のイベント配信で「伝説のゲームセンター」として名を馳せ、国内外からゲーマーが訪れる聖地となっている。シューティングゲームブームからコロナ禍での生き残り戦略まで、人生の殆どをゲーセンの現場で過ごしてきた同店の池田店長が、数々の名作タイトルと共に現場からみたゲーセンの趨勢を語る、ゲーセンの歴史と未来を描いた一冊。聞き手・構成はミカドに関係の深いライターのナカガワヒロユキ氏。

【目次(一部抜粋)】

1 始まりから成熟の時代 1974~1996

始まりは『ゼビウス』/『グラディウス』の衝撃/ゲームセンター文化とスコア/UFOキャッチャー/対戦格闘ゲームの流行 他

2 衰退の時代 1997~2005

プリクラブーム/ネットワークシステムの登場/退職、そして起業/モンハンとコミュニケーションノート/麻雀ゲームについて 他

3 転換の時代 2006~2010

僕はゲームセンターを始めた/歌舞伎町から高田馬場へ/配信の力 他

4 淘汰の時代 2011~2018

震災と強盗事件/閉店ラッシュ/音ゲーとプライズ/ユーチューブの本領/インバウンドとメダルゲーム/eスポーツとゲーセン 他

5 混乱の時代 2019~2023

クラウドファンディング/新型コロナ……ゲームセンター最大の危機/ゲーセンの未来に向けて/生き残るための知恵 他

もっとみる

商品情報

以下の製品には非対応です

この作品のレビュー

平均 3.8 (6件のレビュー)

-

ゲーセン業界と店舗経営のドキュメンタリー。本書を読んだ理由は、私もアーケードゲームのプレイヤーの一人として業界の動きを追いたかったから(業界の新刊を読まないと追いていかれる)。

個人的な好みとしては、…ミカドを経営するまでの話は昔すぎるせいか説明的に見えてしまって少し退屈だったけど、ミカドを始めてからの章は経営上の苦労が語られていて興味深かった。特に大規模震災や感染症の流行などの災害による社会環境の変化や、逆境の中で生き残るための企画、イベントビルオーナーとのやりとりなどは、業界が違っていても仕事をする上で参考にしたいくらいに見応えがあって良かった。

昨今のゲーセン業界の縮退は消費税増税の影響も大きいだろうと考えていたが、本書では特に扱われていなかったように思う(私が見落としてなければ)。特に2014年4月1日の5%→8%の増税は私も現役で見ており、この直前の2月〜3月、そしてこの年の6月や9月にゲーセンの閉店が多かったように記憶している。本書では何かの事情で言及を避けたか、実は影響が小さかったかのいずれかかと思ったが、終盤に新型コロナの影響が非常に大きかった話が書かれていたため、相対的な影響の大きさで取捨選択されたということかもしれない。

136ページ

僕の実況は完全なアドリブではなく、ある程度は準備している。お客さんに「へえ、知らなかった」「そうなんだ!」と思ってもらえるよう、事前にできるだけ調査をしなければ配信のクオリティは上がらない。

→参考になる。ファシリテーションなどする際の姿勢や、個人的な動画配信・トーク配信などに応用できそう。やはりデキる人は見えないところで努力をしているんだ。

202ページ

振り返ってみると、1980年以降のゲームセンターの歴史のなかで、コロナ禍に翻弄されたこの2年間ほど過酷な年はなかっただろう。おそらく歴史を振り返るとき、ここを転換期とみなすことになるのはまちがいない。

→前述の新型コロナの影響が大きかった話はこれ。続きを読む投稿日:2023.07.15

良かった。軽めで1日で読めた。ミカドの配信が何故あのスタイルなのかとか、他店舗運営の理由とか、ポラックスとか、いい本だ。

なんだろ、初プレイで3キャラ目にやられるんだけど、これ面白いなってもう一回10…0円入れたくなる感覚。続きを読む投稿日:2024.02.27

新刊自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

※新刊自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新号を含め、既刊の号は含まれません。ご契約はページ右の「新刊自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される「増刊号」「特別号」等も、自動購入の対象に含まれますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると新刊自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約・新刊自動購入設定」より、随時解約可能です続巻自動購入は、今後配信となるシリーズの最新刊を毎号自動的にお届けするサービスです。

- ・発売と同時にすぐにお手元のデバイスに追加!

- ・買い逃すことがありません!

- ・いつでも解約ができるから安心!

- ・優待ポイントが2倍になるおトクなキャンペーン実施中!

※続巻自動購入の対象となるコンテンツは、次回配信分からとなります。現在発売中の最新巻を含め、既刊の巻は含まれません。ご契約はページ右の「続巻自動購入を始める」からお手続きください。

※ご契約をいただくと、このシリーズのコンテンツを配信する都度、毎回決済となります。配信されるコンテンツによって発売日・金額が異なる場合があります。ご契約中は自動的に販売を継続します。

不定期に刊行される特別号等も自動購入の対象に含まれる場合がありますのでご了承ください。(シリーズ名が異なるものは対象となりません)

※再開の見込みの立たない休刊、廃刊、出版社やReader Store側の事由で契約を終了させていただくことがあります。

※My Sony IDを削除すると続巻自動購入は解約となります。

お支払方法:クレジットカードのみ

解約方法:マイページの「予約自動購入設定」より、随時解約可能ですReader Store BOOK GIFT とは

ご家族、ご友人などに電子書籍をギフトとしてプレゼントすることができる機能です。

贈りたい本を「プレゼントする」のボタンからご購入頂き、お受け取り用のリンクをメールなどでお知らせするだけでOK!

ぜひお誕生日のお祝いや、おすすめしたい本をプレゼントしてみてください。※ギフトのお受け取り期限はご購入後6ヶ月となります。お受け取りされないまま期限を過ぎた場合、お受け取りや払い戻しはできませんのでご注意ください。

※お受け取りになる方がすでに同じ本をお持ちの場合でも払い戻しはできません。

※ギフトのお受け取りにはサインアップ(無料)が必要です。

※ご自身の本棚の本を贈ることはできません。

※ポイント、クーポンの利用はできません。クーポンコード登録

Reader Storeをご利用のお客様へ

ご利用ありがとうございます!

エラー(エラーコード: )

ご協力ありがとうございました

参考にさせていただきます。